転職お役立ち情報

本記事で説明する内容は以下のとおりです。

- 公認会計士になるまでにかかる費用とその内訳

- 公認会計士の費用を安くする方法

- 公認会計士になるためのおすすめ予備校と選び方

「公認会計士になるまでにかかる費用はどれくらい?」

「できるだけ安い費用で公認会計士になりたい!」

公認会計士をめざそうと考えている方にとって、取得までにかかる費用は気になることではないでしょうか。

この記事では、公認会計士取得にかかる費用を解説するとともに、費用が安くなる方法などもまとめてみます。

ぜひ参考にしてみてください。

公認会計士になるまでの費用

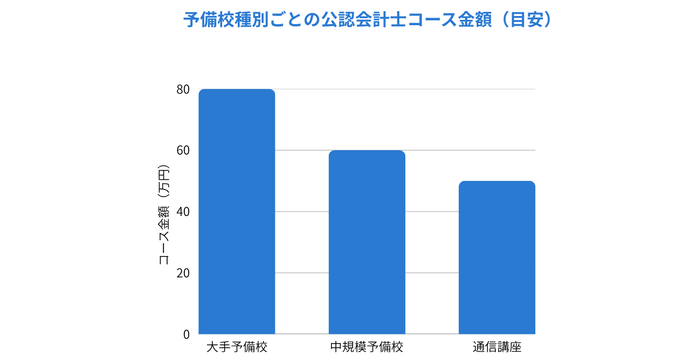

公認会計士になるまでの費用は、おおよそ60〜80万円程度です。

60〜80万円という金額は、資格取得のための予備校・スクールにかかる金額となっています。

公認会計士試験は非常に難易度の高い試験で、独学で合格するのは困難です。

予備校やスクールに通ったり、WEB講座をオンラインで受講したほうが、より効率的に学習を進めることができるため、合格する可能性も高くなります。

そのため、予備校やスクールにかかる費用は、公認会計士になるための必要経費と言えるでしょう。

予備校やスクールの費用はばらつきがあり、大手予備校では80万円前後が相場です。

大手以外では60万円ほどで受講できる予備校もあるので、自分の予算と相談しながら、受講する予備校やスクールを決めるようにしましょう。

資格・予備校の費用は最大約80万円

公認会計士の予備校費用は、2年間のコースで最大約80万円です。

公認会計士試験になるための勉強時間は4,000時間必要と言われており、予備校やスクールでも、2年間のコースが一般的となっています。

実際には合格するまでに2年以上かかるケースも少なくないため、再度予備校やスクールを受講する場合は、費用も追加でかかります。

1年間のコースや1年半のコースが用意されている予備校もあり、2年間のコースよりは費用も少し安くなる傾向です。

できる限り費用を安く抑えたい場合は1年間コースを選ぶのもよいですが、合格までのスケジュールは過密になります。

1年間コースを選ぶ場合は、1日あたりの勉強時間を十分に確保するようにしましょう。

ただ、1年間コースと2年間コースで2〜4万円程度の違いしかない予備校やスクールもあるため、急いで学習を進めたいという人以外は、2年間コースのほうがおすすめです。

また通学とWEB受講を比較すると、ネット上で完結するWEB受講のほうが費用が安くなるケースが多いです。

しかし、とある大手予備校では、通学とWEB通信講座が同じ料金となっている場合もあります。

必ずしもWEBのほうが安いというわけではないので注意しましょう。

ただしWEB受講の場合は交通費がかかりませんので、その分の費用を抑えられるという可能性はあります。

大手でなければ60万円くらいでも受講可能

大手の資格予備校やスクールでなければ、60万円台で2年コースを受講することも可能です。

例えば、会計資格の講座を専門に扱っている東京CPAは、2年コースで60万円台。

また、1年コースは50万円台と、かなり費用を抑えることもできます。

WEB講座もありますので、通学可能圏内に大手予備校しかない場合でも問題ありません。

※費用は変更もありますので、必ず各予備校のサイトを確認してください

大手予備校にもメリットはありますが、大手以外の予備校には料金が安いというメリットがあります。

特に大手予備校にこだわりがなければ、料金が安く費用を抑えられる予備校を選ぶというのも、十分に考えられる選択肢となるでしょう。

その他、試験を受けるまでにかかる費用

まず、受験料は短答式試験・論文式試験の合計で、事務手数料などを含めて19,500円です。短答式には合格し、論文式だけを再受験する場合も19,500円がかかります。

試験自体は高額ではないと言えるでしょうが、1回で合格しづらい試験です。

それを踏まえて、必須のコストとして予算を確保しておかなければならないでしょう。

そのほか、模試の受験料、試験対策教材の追加購入費用、オンラインで受講する場合の通信費、試験会場までの交通費、などがかかります。

ひとつひとつがそこまで高額でなくとも、積み重なって費用がかさむケースがありますので、予算確保に注意が必要です。

【公認会計士・公認会計士試験合格者対象】

なんとなく転職したい・中長期でキャリアを考える方向け

転職相談会

公認会計士になるために費用を安くする方法

公認会計士になるには予備校やスクールに通う費用が必要不可欠です。

予備校やスクールには80万円前後の費用がかかりますが、この費用を安くする方法があります。

それは教育訓練給付制度、あるいは奨学金や特待生制度を利用することです。

教育訓練給付制度を利用する

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了後、受講費用の一部が支給される制度です。

支給額は費用の20%、最大で10万円まで支給されます。

教育訓練給付制度を利用するには、下記のような条件があります。

- 雇用保険の被保険者期間が通算で1年以上

- 現在離職している場合、離職から講座受講開始日まで1年以内

- 過去に制度を利用している場合、前回の受講開始日から3年以上経過している

自分が条件を満たしているか分からないときは、ハローワークに問い合わせることで、確認することができます。

修了の要件については予備校やスクールによって異なるため、教育訓練給付制度を利用する人は、しっかりと確認しておきましょう。

奨学金や特待生制度を利用する

資格取得のための予備校やスクールでは、奨学金制度や特待生制度を利用できる場合があります。

例えば、大手予備校の中には特待生制度や特別奨学生制度という制度を設けているところもあり、これらの制度を利用することで、受講費用を抑えることができます。

ただし、利用するには試験を受けて一定の成績を残す必要があり、利用条件は予備校によって異なります。

1問でも正解すれば利用できるという簡単な条件の制度もあれば、成績上位数%という厳しい利用条件の制度もあります。

既に学習を始めている人は特待生試験で有利です。

講座を受講する場合には、積極的に特待生制度を利用して費用を抑えるようにしましょう。

また、奨学金制度を行っている予備校もあります。

当然ながら、奨学金は返済する必要があるため、直接的に費用を安くすることにはなりません。

しかし、一度に支払う金額を少なくすることができるため、すぐに学費を用意できない人は奨学金制度を使うのも選択肢に入れておくと良いでしょう。

教育ローンを利用する

公認会計士を目指すための学費はどうしても高額になりますが、教育ローンを利用するという方法も可能です。

元々教育ローンとは、主に子どもの学習機会に対して組めるローンのことです。

しかし、近年、社会人の学び直しやスキルアップの意欲が高まっていることを背景に、国や銀行などの金融機関は、社会人の資格取得を支援するための制度を充実させています。

例えば、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」は社会人のためのローンです。

各銀行が提供する目的別ローンの中には、公認会計士予備校の受講費用を対象とした商品が用意されるなど、環境の整備が進んでいます。

うまく活用すれば、学習費用の一括支払いが難しい場合でも、経済的な負担を軽減しながら、安心して学習をスタートできるでしょう。

会計士試験合格の求人

公認会計士になるためにおすすめの予備校

公認会計士になるためには、予備校選びも重要です。

せっかく予備校に通うなら、より良い予備校を選びたいですよね。

公認会計士の予備校として代表的なものとして

- 大原

- TAC

- CPA会計学院

- クレアール

などが挙げられます。

今回はこの4校を比較してみましょう。

公認会計士予備校 料金・強み 比較表

|

|

大原 |

TAC |

CPA会計学院 |

クレアール |

|

料金(税込・目安) |

80万円 |

82万円 |

79万円 |

64万円 |

|

2024年合格者数(論文式) |

247名 |

335名 |

973名 |

公表なし |

|

強み |

全国の校舎ネットワークと自習室の充実 |

講師によるW配信(教室講義とWeb・音声) |

会計士試験に特化した予備校 |

「非常識合格法」を使用した効率的な学習 |

※2025年10月7日時点でのコース料金となります。

どの予備校も、独自のテキストやサポート体制を備えています。

予備校選びは、「自分に合っているかどうか」が非常に重要です。

例えばオリジナルのテキストがいかに素晴らしくとも、自分のレベルに合っていなければ理解できず、使いこなすことは難しいでしょう。

続いて、予備校を選ぶ際のチェックポイントも解説します。

公認会計士になるために予備校はどう選ぶべき?

公認会計士になるために予備校へ通うなら、どの予備校を選ぶかがとても重要となります。

何を重視するかは人によってさまざまです。

条件を比較し、あなたにとってより条件のよい予備校を選ぶのがおすすめです。

主にチェックすべきポイントを紹介します。

- 合格率の高さ・合格実績

- 口コミ

- 通いやすさ・受講しやすさ

- サポート体制

- 費用の安さ

合格率の高さ・合格実績

試験に合格することを目的に予備校を選ぶわけですから、合格率の高さや合格実績は最も重要なポイントとなります。

合格率の高さや合格実績は、予備校やスクールのホームページで確認できます。

具体的な合格率や合格者数が記載されている場合は特に参考になりますので、気になる予備校のホームページはチェックしておきましょう。

口コミ

実際に予備校に通っていた人の口コミは非常に参考になります。

利用者目線での予備校の良い部分、悪い部分が見えてくるからです。

ネットで口コミを調べても良いですが、友人や学校の先輩・後輩などの中に予備校に通っていた人がいれば、まずはそこから口コミを仕入れてみるのがいいでしょう。

通いやすさ・受講しやすさ

予備校に通う場合は、通いやすいかどうかも大切です。

自宅・学校・職場などから離れた場所だと、移動に時間がかかり、学習に時間を割くことができなくなってしまいます。

またWEB受講を希望する場合でも、あらかじめ録画された講義で学習するスタイルや、ライブ配信で講義を受講するスタイルなど、予備校によって違いがあります。

自分に合った受講スタイルの予備校を選ぶようにしましょう。

サポート体制

WEB受講の予備校を選ぶ場合は、特にサポート体制にもこだわりたいところです。

WEB受講は、分からない部分をその場ですぐに質問することができません。

学習についての質問方法は、メール、チャットアプリ、通話アプリ、電話など、予備校によって違いがあります。

実際に話して質問できるスタイルのほうが、理解しやすいはずです。

分からない部分についてどのような形で質問できるのか、というのは必ず確認しておきましょう。

また、WEB受講はどうしてもモチベーションが下がりがちです。

ですから、個別サポートはあるのか、担任制かどうか、といったモチベーションに関わるサポートがあるかどうかも重要なポイントです。

費用の安さ

公認会計士になるための予備校費用は安いものではありません。

また、2年以上予備校に通う可能性もあり、その場合はさらに費用は高くなります。

そのため、予備校費用の安さというのも大切です。

同じ予備校でもコースによって費用が異なるケースもあるため、自分に合ったコースを選ぶことで費用が安く済むこともあります。

予備校選びと同様に、コース選びについても慎重に行いましょう。

よくある質問

公認会計士になるまでにかかる費用の目安はどれくらいですか?

公認会計士になるまでの費用は、予備校やスクールにかかる費用として、おおよそ60〜80万円程度が目安とされています。

大手予備校では2年間のコースで最大約80万円が相場ですが、大手以外の予備校では60万円台で受講可能な場合もあります。

公認会計士になるための費用を安くする方法はありますか?

はい、教育訓練給付制度や、予備校の奨学金制度、特待生制度を利用することで費用を抑えることが可能です。

教育訓練給付制度では、厚生労働大臣が指定する教育訓練修了後に受講費用の一部(最大10万円)が支給されます。

公認会計士試験の予備校を選ぶ際の重要なポイントは何ですか?

予備校を選ぶ際の重要なポイントとしては、合格率の高さや合格実績、実際に通っていた人の口コミ、通学・受講形式のしやすさ、サポート体制、そして費用の安さなどが挙げられます。

まとめ

公認会計士になるためにかかる主な費用は、勉強にかかる費用です。

最たるものが予備校の受講料でしょう。

受講料は2年間のコースで80万円前後が相場です。

ただし、大手でなければ60万円台でも受講できる予備校もあります。

教育訓練給付制度や予備校の特待生制度を利用することで、受講費用を安くすることもできます。

大切なのは、自分に何が必要か、どのような学習スタイルが合っているかです。

やはり、公認会計士になるために費用はかかってしまいがちです。

できるだけ費用を抑えるには、予備校選びや受講コース選び、補助制度の利用などを活用しましょう。

まずはよく考えることから、試験勉強が始まります。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。

■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX

https://www.career-adv.jp/

■株式会社レックスアドバイザーズ

https://www.rex-adv.co.jp/

企業別インタビュー

転職成功ノウハウ

公認会計士・税理士・経理・財務の転職は

レックスアドバイザーズへ