転職お役立ち情報

税理士試験の合格率は例年約13%〜20%程度、年度によっては合格率が10%未満の科目も存在します。

合格率の低さから難易度が高く、ポイントを押さえた勉強をしなければならないことがわかります。

税理士試験全体のポイントを押さえるのはもちろん、各科目に合わせた対策も必要です。

今回は税理士試験の合格率や試験の難易度、科目別の対策について詳しく解説します。

【この記事からわかること】

- 税理士試験の概要や難易度

- 税理士試験の科目別合格率および各科目の勉強ポイント

- 税理士試験の全科目に共通する対策

税理士試験の合格率から読み取れる難易度

まずは、税理士試験の合格率、難易度、仕組みや、科目など、基本的な部分を見ていきましょう。

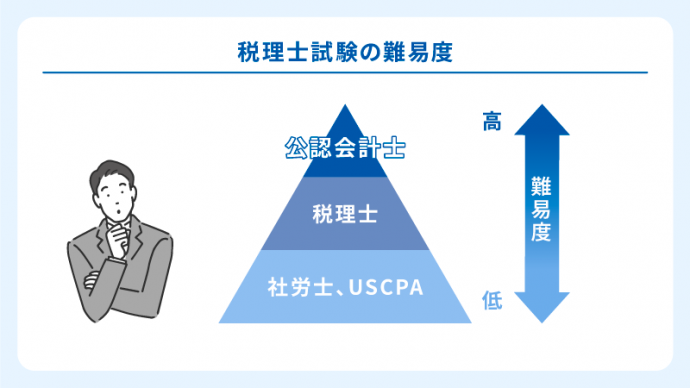

関連記事:税理士と公認会計士、試験難易度が高いのはどちら?科目や合格率を比較!

関連記事:税理士と行政書士の違いとは?資格の特徴とそれぞれの難易度について解説

1.税理士試験の受験資格

税理士試験の受験資格は、令和5年度、つまり2023年から大きく変更されました。

会計学に属する試験科目である

- 簿記論

- 財務諸表論

において、受験資格の制限がなくなったのです。

税法受験資格に関しても、学歴などの条件が緩和され、受験者の門戸が広がりました。

例えば、受験資格には以下のようなものが挙げられます。

- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、法律学または経済学を1科目以上履修した人

- 大学3年次以上で、法律学または経済学を1科目以上含む62単位以上取得した人

- 司法試験合格者

- 公認会計士試験の短答式試験に合格した人

- 簿記1級合格者

- 法人または会計事務所等で主たる経理業務を2年以上経験した人

詳細は国税庁のホームページでご確認ください。税理士試験受験資格の概要

とはいえ、同じく会計のプロフェッショナルである公認会計士試験には受験資格がありません。

比較すると受験資格でのハードルは少し高いと言えるでしょう。

2.税理士試験の合格率と科目合格の仕組み

税理士試験の合格率は、全科目10%台と非常に狭き門です。

令和4年度の全体の合格率は19.5%と、令和5年度は21.7%とやや増加している傾向にあります。

また、税理士試験は1科目ずつ取得することも可能です。

公認会計士試験のように1度の試験で複数科目を受験することももちろんできます。

この試験制度にはメリットとデメリットがあります。

メリットは、1科目ずつ計画的に科目取得を目指せる、集中して1科目に絞った勉強ができることなどです。

デメリットは、メリットの裏返しになりますが、1科目に集中して勉強しているような人が多く存在します。

1科目の内容に対して非常に深い知識が必要であり、高得点を取らないと合格ボーダーラインに届きません。

ただ、受験に年齢制限がないので、長期的な計画の結果、税理士となる受験者もいます。

3.税理士試験の必須科目

税理士試験は、数ある科目から会計科目2科目を含めた、計5科目に合格することで税理士として登録が可能になります。

科目は、先ほど言ったように会計科目が

- 簿記論

- 財務諸表論

税法科目が

- 所得税

- 法人税法

- 相続税法

- 消費税法

- 酒税法

- 国税徴収法

- 住民税

- 事業税

- 固定資産税

の計11科目です。

簿記論、財務諸表論は必須科目です。

加えて、税法に属する所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税のうち3科目を取得します。

法人税もしくは所得税のどちらかは必須科目となります。

税理士試験の科目は選択科目による縛りがあるため、自分に合った科目を選ばなければなりません。

科目を全て取得するまでのスケジュールを立て、効率良く準備することが重要です。

【税理士・税理士科目対象】

なんとなく転職したい・中長期でキャリアを考える方向け

転職相談

税理士資格取得者の種類

税理士として登録する人の中には、大きく3つの分類が存在します。

税理士試験には科目免除・試験免除の制度があり、条件をクリアすれば、税理士までの近道となるかもしれません。

税理士への道のりの種類について解説します。

1.税理士試験の試験に合格

まずは、税理士試験合格組。

税理士試験を1科目ずつ計5科目すべて合格して取得した人のことです。

税理士になる方法としては、一番オーソドックスな方法でしょう。

在学中の学生、一般企業に勤めながら試験挑戦を決めた人など、さまざまなバックグラウンドの人が集います。

ただし、比率からいうとそこまで多くありません。

次に解説する、科目免除者のほうが割合は多いです。

2.税理士試験の試験免除組

税理士になるには、税理士試験で5科目を合格しなければなりません。

しかし、5科目すべてを税理士試験で受験せずとも、税理士登録する方法があります。

それが科目の免除です。

科目の免除は、大学院に進学した人で、「修士(博士前期)の学位」または「博士(博士後期)の学位」の者には一部科目が免除されます。

「修士(博士前期)の学位」で会計学を修めた者は、簿記論もしくは財務諸表論のどちらか1科目が免除になります。

税法を修めた者は、税法2科目が免除の対象です。

「博士(博士後期)の学位」の者は、会計学を修めると簿記論、財務諸表論が免除、税法を修めたものは、税法の3科目が免除となります。

税理士試験科目合格者の求人情報はこちら

3.税理士試験と国税OB

最後に税理士試験を受けないで税理士登録ができる方法です。

税務署で一定の年数を勤務した人は、別途研修を受ける必要はあるものの研修を受講すれば税理士試験を受けることなく税理士登録ができます。

勤務年数が必要なので、当然年齢は高いです。

高齢化に伴い、定年後も勤務できる税理士を目指す人は増加傾向にあります。

この方法で税理士になった人を国税OBと言います。

国税OBで税理士登録された方は、税理士の試験を受けていません。

だからといって知識が乏しいということではないのです。

国税OBは、まさに税金を扱う仕事をしてきた人たちです。

過去の実務から税務調査の仕組みなどを理解しています。

経験の豊富さから、科目合格組や科目免除組と比較しても圧倒的に税務調査に強いです。

税理士試験の科目別合格率と勉強ポイント

|

科目 |

令和6年度 |

令和5年度 |

令和4年度 |

令和3年度 |

|

簿記論 |

17.4% |

17.4% |

23.0% |

16.5% |

|

財務諸表論 |

8.0% |

28.1% |

14.8% |

23.9% |

|

所得税法 |

12.6% |

13.8% |

14.1% |

12.6% |

|

法人税法 |

16.4% |

14.0% |

12.3% |

12.8% |

|

相続税法 |

18.7% |

11.6% |

14.2% |

12.8% |

|

消費税法 |

10.3% |

11.9% |

11.4% |

11.9% |

|

酒税法 |

12.1% |

12.7% |

13.2% |

12.6% |

|

国税徴収法 |

13.0% |

13.9% |

13.8% |

13.7% |

|

住民税 |

18.2% |

14.7% |

17.2% |

12.7% |

|

事業税 |

13.7% |

16.4% |

14.1% |

12.6% |

|

固定資産税 |

18.0% |

17.3% |

18.4% |

13.8% |

|

合計 |

13.5% |

18.8% |

16.7% |

16.5% |

出典:令和6年度(第74回)税理士試験結果表(試験地別)、令和4年度(第72回)税理士試験結果|国税庁

以下では科目別の勉強ポイントについて解説します。

簿記論

簿記論の大きな特徴は理論が一切出題されず、すべて計算問題である点です。

ボリュームがあり計算量も多いため、各問題をじっくり解こうとすると時間が足りなくなる恐れがあります。

そのため試験では解けそうな問題や正答率が高そうな問題を、ミスなく確実に解くことが大切です。

簿記論の勉強をする際は基礎を徹底的に身につけることに加え、本番に近い形式の問題演習を多く行うべきといえます。

財務諸表論

財務諸表論は理論50%、計算50%で出題されます。

財務諸表論の出題範囲は簿記論と重複する部分が多いため、同時学習をする人も多いです。

計算問題は簿記論に比べると難易度が低いですが、その分高い正答率が求められます。

苦手やミスを失くすため、問題演習を繰り返し行いましょう。

理論は単純な丸暗記ではなく、深い理解が必要な問題が多く出題されます。

テキストを繰り返し読むだけでなく、多くの問題を解いてさまざまな出題パターンに慣れることが大切です。

所得税法

所得税法は選択必須科目の1つであり、理論50%、計算50%が出題されます。

試験範囲が広い上に難易度も高いため膨大な勉強量が求められる科目です。

スキマ時間も活用し、暗記・問題演習ともになるべく多くこなすのが理想です。

ボリュームがある分、基礎をしっかり身につける必要があります。

基本項目や重要項目からコツコツと勉強し、着実に解ける問題を増やしていきましょう。

法人税法

法人税法も所得税法と同様に選択必須科目の1つです。理論50%、計算50%が出題されます。

理論は具体的な事例に対して法人税関連の規定を論述させる問題が多く、出題形式が多様です。

法人税法を理解するのはもちろん、多様な形式に対応できるようさまざまな問題を解く必要があります。

計算問題は基礎の徹底と苦手の克服が重要なため、なるべく問題演習の機会を多く確保しましょう。

論点が多いため一部は諦める(捨てる)という人もみられますが、どの分野が出題されるか予測が難しいため、満遍なく勉強するのが理想です。

相続税法

相続税法では相続税と贈与税の2つの税金について出題されます。

出題形式は理論50%、計算50%です。

相続税法の計算問題は長文かつ計算するべき事項が多い上、少しのミスが全体に影響する恐れがあります。

問題を細分化し、慌てずにひとつひとつ着実に計算することが大切です。

出題される内容自体は基礎論点が多いため、まずは基礎固めを徹底しましょう。

理論は幅広く問われる傾向にあります。

出題範囲が広いため、まずは全体像を把握し、それから細部の勉強を進めるのがおすすめです。

消費税法

消費税法も理論50%、計算50%が出題されます。

最も身近な税金のためイメージがしやすく、受験者数も多い科目です。

消費税法の理論問題は深い理解に基づく回答が求められるため、単なる暗記だけにならないよう注意しましょう。

自分の言葉で説明できるぐらいまで理解度を上げるのが理想です。

計算問題はボリュームがあるだけでなく、難易度が非常に高い問題も存在します。

すべての問題を時間内に解くのは難しいでしょう。

処理スピードを上げるだけでなく、時間内に解けそうな問題・解けそうにない問題を見極める力も身につける必要があります。

酒税法

酒税法は理論30%、計算70%です。

試験範囲が狭く難易度が低めですが、その分少しのミスが命取りになる恐れがあります。

特に酒類の判定問題は確実に解けるようしっかり対策しましょう。

確実に解ける問題を増やすことや、ケアレスミスをなくすことも大切です。

理論は30%ですが、ここでいかに点数を落とさずにいられるかも、合否を左右する要素といえます。

国税徴収法

国税徴収法はほぼすべてが理論問題です。

国税徴収法そのものだけでなく、密接な関係のある民法や各種関連法の理解も求められます。

出題範囲全体の構造や関連性を把握し、体系的に理解する必要があります。

民法等を含む範囲すべてを深く理解するのはほぼ不可能なため、出題頻度の高い論点を優先しましょう。

すべての論点で細部までこだわろうとするのではなく、重要度に合わせてメリハリのある勉強をすることが大切です。

住民税

住民税は理論50%、計算50%が出題されます。

所得税法との関連性が深く、住民税の学習には所得税法の知識も必要です。

そのため選択必須科目として所得税法を選ぶ人におすすめできます。

住民税は少しの計算ミスが合否を分ける可能性があります。

計算問題でいかに点数をとれるかが重要なため、計算の優先度が高いといえるでしょう。

試験本番は計算問題に多くの時間を充てられるよう、理論はなるべく早く解く必要があります。

理論の中でも特に出題頻度が高い論点は、時間をかけずすぐに答えられるぐらいまで仕上げるのが理想です。

事業税

事業税は理論50%、計算50%が出題されます。

法人税法の知識が求められる部分も多いため、法人税法の受験者や学習者におすすめの科目です。

ほかの科目に比べて試験範囲が狭く、難易度も低めです。出題傾向も安定しているため勉強しやすい科目といえるでしょう。

理論の暗記と計算の反復練習の両方を徹底し、苦手やミスをなるべく失くして正答率を高めましょう。

固定資産税

固定資産税は理論50%、計算50%です。

全11科目の中でも特にボリュームが少ない分、ほぼ完璧な仕上がりが求められます。

論点による優先度の違いは特にありません。何が出題されても正確に解答できるよう学習を進める必要があります。

計算・理論ともに全範囲を深く理解するのはもちろん、確実に得点できるような解答を作成するテクニックを身につける必要があります。

税理士試験の合格率と試験対策

税理士試験の勉強時間

税理士試験の勉強時間は、一般的に4,000時間と言われています。

これは平均的な学習時間です。

要領のいい人は2,500時間程度。

税務をいちから勉強する人などは5,000時間以上かかることも覚悟したほうが良いでしょう。

税理士試験は、公認会計士と同じく最難関の国家資格です。

よって、独学での取得はほぼ不可能に近いです。

費用はかかりますが、合格発表までサポートしてくれる専門学校や講座の受講をおすすめします。

同じ受講生に刺激をもらうなど、環境が後押しにもなってくれるでしょう。

ちなみに、4,000時間を捻出しようとすると3年間で計算した場合、平均して3.5時間程休みなく勉強しなくてはなりません。

それだけ難しい資格であり、険しい道のりであることを覚悟しましょう。

仕事をしながら合格は可能?

やはり時間の取りやすい大学生・学生が有利に思われがちな税理士試験ですが、仕事をしながら合格することは可能です。

実際に会社員として普段仕事をしながら税理士になった方も多くいます。

ただし、それは決して簡単な事ではありません。

仕事が終わればすぐに専門学校に通い、帰ってからは夜中まで予習復習、休日は一日中勉強に費やすような生活を数年続けてやっと合格レベルに到達するぐらいです。

想像以上の努力と根気、そして強い意志が必要となります。

ただし、決して不可能ではありません。

高い収入を得られるなど、合格した後の人生は劇的に変化することでしょう。

税理士試験は長期戦

税理士試験は、長期戦でありフルマラソンのようなイメージになります。

対して、公認会計士試験は短距離走のイメージです。

これは、それぞれの試験制度にあります。

公認会計士試験は、合格した科目に期限があります。

一度に複数科目を同時に受験しなければなりません。

短期決戦です。

税理士試験は、1科目毎に合格し5科目取得すれば税理士登録ができます。

そして税理士科目は1度合格すると期限がありません。

よって、極端にいえば20年での取得を計画し、4年に1科目合格して結果的に5科目取得すれば税理士になれるでしょう。

税理士試験の特性は、ひとつのポイントです。

短期的な取得だけをターゲットにするのではなく、現実的な計画を決めて継続的に向き合うことが大事となります。

まとめ

税理士試験の合格率は15%〜20%程度、年度によっては合格率が10%を切る科目も存在します。

非常に難易度が高く、5科目合格し税理士資格を取得するまでには数年かかります。

税理士資格を取得するまでの道のりは非常に険しいですが、科目合格制を採用しているため、仕事をしながらでも勉強しやすい資格です。

5科目合格以外にも、大学院で修士または博士の学位をとり試験科目免除を受ける方法もあります。

自分に合う資格取得の方法や科目ごとの勉強ポイントを押さえ、的確な対策を進めましょう。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。

■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX

https://www.career-adv.jp/

■株式会社レックスアドバイザーズ

https://www.rex-adv.co.jp/

企業別インタビュー

転職成功ノウハウ

公認会計士・税理士・経理・財務の転職は

レックスアドバイザーズへ