転職お役立ち情報

税理士になるには、税理士資格を取得しなければなりません。

国家試験を受け、さらに実務経験を積む必要もあります。

そのため税理士になるには数年にわたる継続的な努力が必要です。

やみくもに頑張れば合格できるというものでもありません。

今回は税理士になるためのプラスになる大学の選び方から、働きながらの資格取得の方法まで解説します。

税理士になるには「税理士試験への合格」と「2年以上の実務経験」が必要

税理士試験は、難関の国家試験です。

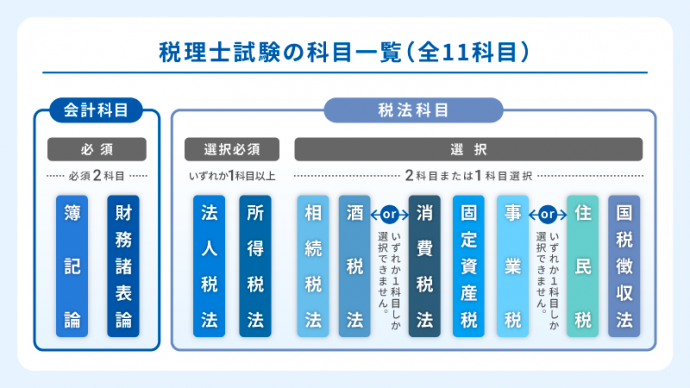

会計に属する科目必須2科目(簿記論・財務諸表論)と税法に属する科目3科目(選択式)の計5科目に合格しなければなりません。

選択科目は

- 所得税法

- 法人税法

(いずれか1科目以上は必須選択) - 相続税法

- 国税徴収法

- 固定資産税

- 住民税又は事業税(片方を選択すればもう片方は選択不可)

消費税法又は酒税法(同上)

9科目のうち、選択必須科目1科目、選択科目2科目に合格する必要があります。

また、実務経験も2年以上必要です。

例えば、会計事務所における、確定申告や法人税申告の税理士補助業務、企業の経理部門での決算業務といった、会計に関する実務だと認められる経験がなければ、たとえ試験に合格していても税理士は名乗れません。

つまり、税理士になろうと決意してから、実際に税理士として業務に就くまで、最低でも2年以上が必要です。

税理士になるには大学をどう選ぶべきか?

税理士になるには専門性が高い試験を受けねばならず、先に述べたように時間がかかる資格です。

学生のうちに準備をしたいと考える人もいるでしょう。

資格取得に関連する知識を得ようとするならば、学ぶ環境が整備されている学校を選ぶ必要があります。

税理士試験には受験資格が設定されている科目もあります。

受験資格を得られる講座があるかどうかも、大学選びの大切なポイントでしょう。

まずは、税理士資格取得は大学選びが鍵を握るのはなぜか、理由を解説します。

専門知識が身につけられる大学を選ぶ

税理士試験では、税務や会計に関する専門的な知識が問われます。

大学での勉強を通じて、専門知識を身につけられれば試験に間違いなく有利でしょう。

大学や学部により学べる内容が異なるので、事前に確認しておく必要があります。

もちろん、ダブルスクールで税理士コースを取る、通信講座を受ける、独学で学ぶなどの試験対策は他にもあるでしょう。

しかし、税理士試験で活きる学問がある大学を志望するのは、堅実な方法です。

受験資格を得ることが可能な大学を選ぶ

令和5年の税理士試験より、会計学に属する科目の簿記論や財務諸表論は、受験資格が撤廃されました。

しかし、税法に属する科目に関しては受験資格を満たしている必要があります。

定められた学識、資格、職歴、認定のうち、いずれか1つを満たしていなければなりません。

中には大学卒業や大学3年次以上かつ社会科学に関する科目の履修などの要件もあります。

大学生として税理士を目指す場合、税理士試験の受験資格を得ることができる大学を選択すべきでしょう。

税理士を多く輩出している大学を選ぶ

税理士の勉強ができたとしても、実際に合格できるかは別問題です。

自分の努力次第ではありますが、できる限り可能性を高めていかなければなりません。

税理士試験の合格率が高く、税理士を多く輩出している大学は、学ぶ環境が整っていると想定できるでしょう。

また、先輩の話や経験を聞きやすいというのも、大きなアドバンテージです。

就職先や自分に向いている仕事の種類を考えるとき、手助けになってくれるかもしれません。

カリキュラムや設備などはサイト、パンフレットなどで手軽にチェックできます。

どこの大学が税理士試験に合格している人が多いのか、事前に調べておくことが大切です。

資格の取得が単位になる大学を選ぶ

税理士試験の勉強は時間がとられるものです。

卒業には単位を取得することが必要なので、時間のやりくりに悩むこともあるかもしれません。

税理士試験の科目合格を単位として認めている大学があり、卒業へのサポートとして活用できます。

例えば、香川大学の経済学部では、会計学の科目が単位として認められています。

私大であれば、日本大学の商学部では、会計科目、税法科目のいくつかが単位認定の取り扱い範囲です。

忙しいあなたのための電話転職相談

税理士資格取得に向いている学部

実際、どの学部が税理士試験科目を学ぶのに適しているのでしょうか。

まず、その学部で何を学ぶのか理解しておかなければ、選ぶことはできません。

選択を間違うと学びたい知識と異なる勉強をすることになりかねないので、注意が必要です。

経済学などの経済の知識、商取引に必要な会計の知識、税法を中心とした法律、法学の知識などが必要になります。

- 商学部

- 経営学部

経済学部

税理士資格取得が向いている学部として、3つの学部を例として紹介します。

商学部

商学部は、主に商業取引について学べる学部です。

商業取引を行う場合、税金の計算や納付が義務として生じます。

会計に関しても、取引記録を残し利害関係者への報告を行うのが商業における大切な役割です。

商学部では、税理士試験で必要な知識を十分に学べると言えるでしょう。

経営学部

経営学部は、主に会社の経営を行う知識を学ぶ学部です。

税理士科目である会計の知識だけではなく、税理士として働くにあたって必要になる経営に関する知識も獲得できます。

経営学部も、税理士試験に活かせる科目を履修できると言えるしょう。

経済学部

最後の例は、経済学部です。

社会における経済に関する知識を学ぶ学部です。

お金に関するさまざまな動きを広い視野で考察していきます。

国や世界規模などマクロの視点を持つことができるでしょう。

これも、税理士に必要な知識です。

一方で、商学部や経営学部と比較した場合、税理士科目に直接関わりのある税法や企業会計に関する科目は少ないので注意が必要です。

税理士になるには履修必須の科目

在学中に税理士を目指す場合には、職業・税理士として働くことが目標になるでしょう。

勉強に集中できる時期を活かし、有益な知識を獲得していかなければなりません。

そのためには、出来る限り税理士に関連した科目を履修することが大切です。

税理士を目指す際に履修するべき科目はなんでしょうか?

主な3つを解説します。

税法に関する科目は必須

税理士では、会計科目の他に税法科目を3科目取得しなければなりません。

その中でも、所得税法又は法人税法の取得は必須要件です。

法律学として学ぶ必要はないかもしれませんが、大学の講義において、税法に関する科目を履修できると非常に役立ちます。

大学だけではなく、さらに独学や予備校で学ぶ必要はあるでしょう。

しかしその前に、授業で税法に触れ、基礎を身につけておくだけでも有利に勉強を進めることができます。

簿記・会計学は税理士の基礎

税理士では、税法のみならず簿記や会計学に関しても学ばなければなりません。

簿記論と財務諸表論は、税法科目と合わせて試験の必須科目です。

簿記や会計学の知識は、適正な帳簿書類の作成や利害関係者への報告のため、実務においても必要とされます。

税金算定の基礎として機能する部分もあるので、大学の講義で履修しておけば役立つことは間違いないでしょう。

独立に有利な経営学

経営学に関する知識は、税理士に必要ないと思われる方も多いかもしれません。

しかし、税理士として独立・開業することを想定しているという人は、学んでおいた方が良いでしょう。

独立すれば、環境に柔軟に対応して、経営を行わなければなりません。

組織になれば、効率的に運営し、利益をもたらす必要があります。

経営学は税理士試験に直接的な関連は薄いですが、税理士事務所や税理士法人の運営には重要となる知識です。

大学在学中に税理士資格取得を目指すメリット

大学生は、社会人に比べ、勉強時間が多く取れます。

若ければ体力や記憶力に不安もないでしょう。

学部や授業によってはわからないところの質問ができたり、図書館で調べ物をすることも容易だったりと、環境も整っています。

税理士試験は、一度合格した科目は失効しません。

そのため、受験者の年齢層が高いというイメージもありますが、大学在学中に税理士試験を受けている人も多いです。

5科目すべて取得することは難しいかもしれません。

しかし、勉強に比較的集中できる環境のうちに1科目でも合格することは大きなアドバンテージになるでしょう。

インターンやアルバイトなど、会計事務所の雰囲気にも触れる機会も多いはずです。

在学中に難関の試験に合格しているという事実は、就職にも有利に働くことは間違いありません。

大学生活で授業以外に勉強をするのは大変な面もあります。

その代わり、メリットは大きいと言えるでしょう。

大学院への進学で税理士科目が免除される

税理士試験には、国税庁への勤続経験など、一部の試験を免除する仕組みがあります。

その中のひとつが、大学院へ進学して一定の要件を満たすことです。

税理士科目の免除には単位の修得や修士論文の執筆が要件となっています。

進学をするだけで科目免除になるわけではないので、要件を正確に把握しなければなりません。

大学院への進学による税理士科目の免除について、3つに分けてご紹介します。

免除できるのは税法2科目または会計1科目

大学院において修了の要件を満たすことで免除ができるのは、税法2科目か会計1科目のいずれかです。

税理士試験を受けるにあたり、どの科目を免除することが一番の近道になるのか、慎重に検討する必要があります。

自分の得手不得手を研究し、戦略的に制度を活用すれば、税理士への道が一気に拓けるでしょう。

単位を修得しなければならない

科目免除をするための要件の1つとして、原則2年以上在籍し30単位以上修得する必要があります。

税理士試験とは異なり、日々の学習が認められれば免除ができるので確実性が高いです。

大学院で税理士に必要な知識を獲得しつつ、さらに単位修得を積み上げれば免除となります。

効率的な方法と言えるでしょう。

修士論文の執筆

単位の修得と合わせて行わなければならないのが、専門課程での修士論文の執筆です。

指導教授から指導を受けながら、修士論文を執筆して審査に合格しなければなりません。

論文の執筆には会計や税法による知識だけではなく、論文執筆のルールに従う必要があります。

勉強に加え、計画的に進めなければ完遂は難関と言えるでしょう。

大学在学中の税理士試験の合格率

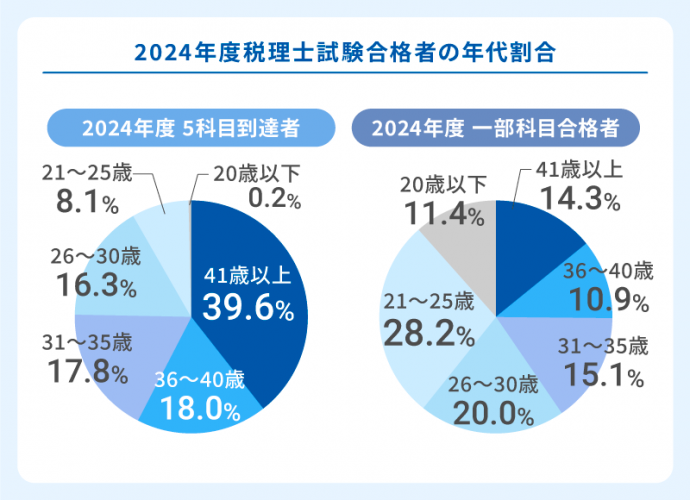

先ほど、税理士受験をする大学生もいるという話をしましたが、実は在学中の合格率は、全世代の中で最も高いのです。

令和5年度(2023年)の税理士試験で、大学在学中の合格者は2,188人。

合格率は30%を超えました。

試験全体の合格率は21.7%ということを鑑みると、かなり高い合格率と言えるでしょう。

年代別に見ても、大学生が主となるであろう21歳~25歳の合格率が29.7%と高くなっています。

また、令和4年度でも29.8%、令和3年度は31.1%と、過去の試験でも高い合格率を示しています。

税理士試験を在学期間に挑戦してみることは、ひとつの戦略と呼べます。

出典:国税庁 税理士試験結果

通信制大学でも税理士資格の取得は可能?

大学・大学院で所定の条件を満たすと、税法科目・会計科目ともに免除を受ける制度が設けられています。

大学院に社会人が通うのは難しいため、最近では夜間・通信制のコースを開講する大学院も増えています。

通信制で税理士資格は取得できるのでしょうか。

これに関しては、自分自身で勉強ができるかにかかってくるでしょう。

通信制はスクーリングがあるところもありますが、基本的には自分で勉強を進める方式がほとんどです。

税理士試験は科目数が多く、勉強すべきことも多い試験です。

行き当たりばったりで勉強するのではなく、試験日に照準を合わせた計画的な勉強をしなければなりません。

逆に言うと、自分で勉強が進められるという人、一部ダブルスクールをしながら科目免除を狙う人には不可能ではないといえるでしょう。

社会人が働きながら税理士試験に合格できるのか?

税理士試験の準備を大学から行う人も多いという話をしました。

それでは、社会人が働きながら試験に合格することは可能なのでしょうか?

結論としては、もちろん可能です。

30代で受験し、40代で資格取得というコースを進む税理士も多いと言えるでしょう。

税理士試験は、一度合格した科目は失効期限がありません。

仮に20代で会計2科目に合格し、その後40代で税法科目を受験したとしても、会計科目の合格は有効です。

そのため、働きながら毎年1科目ずつ受験するといった方法でも受験できます。

公認会計士試験では合格科目の失効がありますので、大きな違いです。

ただし、働きながら受験勉強をするには強固な意志と努力が必要です。

仕事で疲れていても、予備校に通ったり机に向かったりしなければ合格はできません。

場合によってはサポートしてくれる会計事務所や税理士法人に転職することも検討すると良いでしょう。

税理士科目合格の求人

税理士登録に必要な実務経験について

税理士試験に合格すると、税理士登録を経て税理士となります。

そのためには、2年以上の実務経験が必要です。

対象としては「租税に関する事務」または「会計に関する事務」が該当します。

単純な入力作業などは対象として認められません。

税務署や会計事務所、事業会社の税務担当、または経理部門における仕訳の経験、財務諸表の作成など、税務・会計に関連する経験が必要です。

試験合格前後を問わずに通算が可能であり、アルバイトやパート勤務も条件を満たせば認められます。

そのため、社会人で受験する人のほとんどが関連した業務に就き、実務経験に相当させます。

主に

- 会計事務所

- 税理士法人

- 事業会社の経理

- 税務署

- 国税局

- 地方公共団体

などで勤務します。

実務経験は業務に必要なスキル、税理士に求められる倫理観・責任感、クライアントとの関係性を学ぶ機会とも言えるでしょう。

まとめ

税理士になるには、最低でも2年以上はかかります。

長い道のりとなるため、大学を活用するという方法があります。

- 税理士試験・業務に関連する科目が学べる学部を選ぶ

- 税理士を多く輩出している学部を選ぶ

- 大学院に進学して科目の免除を目指す

といった方法があります。

ただ、税理士試験の科目合格は失効しませんので、働きながら受験をすることも可能です。

その折は、実務経験が積め、バックアップしてくれる勤務先に転職すると良いでしょう。

税理士になるには大変な努力が必要です。

しかし、そのぶん、多くのメリット、やりがい、新たなキャリアが待っています。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。

■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX

https://www.career-adv.jp/

■株式会社レックスアドバイザーズ

https://www.rex-adv.co.jp/

企業別インタビュー

転職成功ノウハウ

公認会計士・税理士・経理・財務の転職は

レックスアドバイザーズへ